一流の人からコピーライティングの姿勢を学ぶ

いいキャッチコピーを書けるようになるためには、どんな努力を続けていけばいいのでしょう。

具体的な書き方よりも、書けるようになるために意識を向けることが大切だと思います。

というか、あなたは何のためにコピーライティングをしていますか?

こんにちは、のざき寿(ひさし)といいます。元芸人です。

ぼくは2020年に、宣伝会議コピーライター養成講座に通いコピーライティングを学びました。一流の現役コピーライターさんが講義をしてくれます。

もちろん、キャッチコピーの考え方や書き方を学びますが、それと同じく、人としての在り方・仕事への向き合い方も学んだ気がしています。

表面てきな技術よりも、コピーライティングに取り組む姿勢や向き合い方を学ばないと、人を動かす言葉は書けないのかも知れません。

自分から出てくる言葉は、自分自身を写す鏡のようなこと。

幼稚な考え方や、独りよがりな思想が言葉に出てしまっては、人を幸せにできないと思うのです。

コピーライター講座を卒業してから、キャッチコピー公募にチャレンジして技術を磨いていますが、この先どうやってコピーライティングを学んでいけばいいか、悩んでいます。

一緒に考えていきませんか?

そもそもキャッチコピーの書き方は存在するのか?

コピーライター養成講座では、総勢30人ほどの講師が授業をしてくださいました。電通や博報堂をはじめとした、日本を代表する広告代理店のクリエイターの方々です。

講師の方ひとりひとり、キャッチコピー書き方が違っていました。

キャッチコピーの学習プロセスはあるのか?

何かの技術を学ぼうとするとき、ほとんどが体系的な学習プロセスがありますよね。

たとえばギターを始めた場合。教則本を買ってきて段階的に学習していきます。ギター関連の名称を覚え、弦交換や簡単なコードを弾いていきます。

しかし、コピーライティング学んで教わったことといえば、

「何を、どう言うか」たったこれだけなのです。

キャッチコピー講師の方からはたったこれだけ教わり、あとは講師がやってきた仕事の実績の紹介と、受講生がとにかくキャッチコピー書く時間でした。

要するにコピーライターによって、コピーライティングのアプローチが違うわけです。シンガーソングライターと似ているかもしれません。つまり、作り手の頭の中でしか作り方が存在していないのです。

結果的に人を動かす言葉が書ければ、それがいいキャッチコピーなのです。

書き方が存在しないから「なんとなく」で書けてしまう

体系化や説明が難しい技術であるからこそ、コピーライティング初心者でも書けてしまうことがあります。

目をつぶってバットを振ってみたら、たまたまホームランが打てることがあります。

しかしそればかりを続けていても、そのうち頭打ちになってしまうでしょう。再現性がないからです。論理を構築し理解を深めていかなければ、ヒットを出し続けることは難しくなってきます。

やはり、世の中にない新しいモノ・コトを生み出そうとするときには、既存の学習方法や体系化されたマニュアルは当てにならないのでしょう。

「キャッチコピーの作り方」という自分専用の教科書を、自分で創るしかありません。

コピーライティング関連の本を読む時の注意

コピーライティング・キャッチコピー関連の本は、コピーライティングの種類に注意して本を選択する必要があります。

イメージコピーとセールスライティングは全く違う

ぼくが主として学んでいるコピーライティングの技術は、イメージコピーです。このブログも主にイメージコピーをテーマについて書いています。

イメージコピーとはべつに、商品・サービスを直接的な購入に結びつける文章は、セールスコピーです。

このイメージコピーとセールスコピーは、コピーライティングといえど、技術的なアプローチが全く違います。

イメージコピー関連の本

セールスライティング関連の本

一度、読み比べてみてください。イメージコピーは抽象的な考え方が多く、セールスコピー時は具体的な方法論や理屈が多いと思います。

コピーライターの思考を読み取ろう

これまで、イメージコピーの技術は抽象的な考え方が多く体系化されていないと語ってきました。

では、どのようにしてコピーライティングを身につけていけばいいのでしょう。

この記事のタイトルにもあるように結論、コピーライターの姿勢を学ぶことが大切だと考えています。

一流の人はどんな考え方をしているのか

たとえば、糸井重里さんがどんな視点でどんなことを考えて生活しているか。そうした姿勢を真似していくことをします。

自分が好きなコピーライターや作家、クリエイターをいろんな視点で見つめましょう。「あの人だったらどう考えるか」を考えるのです。

- 今まで生み出した作品にどんな背景があるのか

- 今現在、どんな活動をしているのか

- これから何をしようとしているのか

- どんな言葉を使っているか

- どんな感性をもっているのか

こうして自分の中に、新しい価値観をインストールしていきましょう。そして、あなた独自の世界観を構築していきましょう。

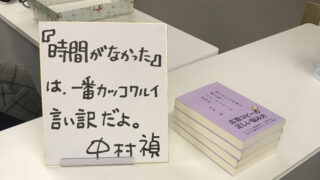

その人の生き様がキャッチコピーに滲みでる

生き様がそのままコピーライティングに反映されると思っています。

相手の視点に立って物事を考えられる人でなければ、人の心を動かすキャッチコピーは書けません。独りよがりのキャッチコピーには、自慢ばかりのアピールが多いのです。

そうならないためには、相手の立場を想像できる人間にならなくてはいけません。相手の悩みや痛みを感じ取る感情がなくては、人を惹きつけるキャッチコピーは書けないのです。

時代という変数に惑わされない感覚をもつ

たとえば「缶ビール」のキャッチコピー。

ノンアルコールビールやアルコール度数の低い商品、カロリーオフなんて商品はありませんでした。

時代に応じて、アルコール飲料の価値が変わってきた証拠です。移り変わっていく価値観に振り回されないように、価値の本質を理解しておかなくてはいけません。

そのためには作り手側から商品を見つめるのではなく、受け手側の視点から商品を語らないと刺さる言葉にならないのではないでしょうか。

時代は、ただの変数です。あなたは物事をどのような視点でみつめていますか?

コピーライターとお笑い芸人は似ている

ぼくは、お笑い芸人をしていました。

最終的に持論を展開して申し訳ないのですが、コピーライターとお笑い芸人は、とても近い位置にいると思っています。

お笑いの養成所は何も教えてくれない

ぼくは吉本の養成所に通っていました。芸人がよく「養成所ではなにも教えてくれない」と話のネタにしていますが、それは本当にそうです。

お笑いの養成所でアレコレを学んだ記憶は、全くありません。

ネタ見せをして学ぶ

とにかくネタを作って、作家にダメ出しをもらう。ただそれだけです。

コピーライター養成講座も全く一緒でした。講師から出されるキャッチコピーの課題をこなす授業スタイルです。

芸を「見る目」を養うことが勉強だと思う

何を意識して芸を磨かなくてはいけないか。

それは、自分の芸と一流の芸との差を分析することだと思うのです。そして、思考や発想の出どころを探っていくことが大切です。

師匠のネタを見て学ぶ

芸人は、師匠や先輩の芸を見て芸を学びます。先輩や師匠の芸を間近で見ることが、なによりの勉強になりました。ぼくは劇場の舞台袖から、師匠の漫才をよく見学していました。

芸を見て勉強するときは「何を見るか」を大切にします。

- 設定

- 構成

- システム

- ボケの新しさ

- キャラ

- 衣装

- ネタ被り

- ワードセンス

- コンビのバランス

ネタを真似するのではなく、考え方を真似します。であれば、一流を見て学ぶ方がいいに決まっています。長く第一線で活躍されている方々は、独自の美学を持っているように感じました。

キャッチコピーに「自分の物差し」があるかどうか

はじめは、誰かの真似のようなキャッチコピーで構わないかも知れません。

でも「〇〇さんらしいキャッチコピーだね」と言われたほうが、気持ちいいですよね。むしろそうならなければ、コピーライターとして生き残っていけないのかも知れません。

自分の「物差し」を作るために、公募に応募して実践経験を積み、自分を磨いていきましょう。

著者の谷山雅計さんは、コピーライター養成講座の講師です。また、宣伝会議賞の審査員でもあります。

谷山さんはキャッチコピーを勉強するときは「なぜ、その言葉になったのか」を考えることが大事だと言っています。

- なぜ、その言葉に行き着いたのか

- なぜ、人のこころに響くのか

書籍では、方法論にとどまらないコピーライティングの思考や考え方にフォーカスし、自分の考えを持つことの重要性を指摘しています。

誰かの批評や評論を当てにしてはいけません。自分で考えて実戦していくほかないようです。