SMARTの法則は時代遅れではなく普遍的な目標設定の考え方

目標に向かってコツコツ努力しているのに、報われないことがありますよね。

結果がでない時期が続いてしまうと、努力すること自体をやめてしまいます。

これはとても勿体無いことです。

もしかすると、目標設定を見直す必要があるかも知れません。

こんにちは、のざき寿(ひさし)といいます。元芸人です。

突然ですが、目標って何でしょうか。

ぼくは目標を、マラソンの「ゴール地点」だと考えています。

ゴール地点のないマラソンを想像してみてください。

42.195キロ走り切っても終わらない果てしないレース。気が遠くなります。走ることをやめてしまっても不思議ではありません。

自分の現在地すらわからず彷徨っているだけ、いや逆走しているのかも知れません。

要するに目標を設定しない・目標が間違っているということは、なにも達成できないと同じことなのです。

逆にゴールが決まっていると、いろんなことが分かってきます。

いまどこにいて、

どんな走り方で、

どのくらいの速度で走って、

どこまで走り切ったらゴールなのか。

そして、なぜ走るのか。

ゴールがあるからこそ、安心してマラソンが走れるのです。

あなたは今、どんなゴールに向かって走っていますか?

それはあなたが心の底から望んでいるゴールでしょうか。

SMARTの法則は、目標設定を手助けしてくれる普遍的なフレームワークです。

時代遅れなのではなく、時代に合わせて使うことが大切なのではないでしょうか。

なぜSMARTの法則は時代遅れと言われるのか

とはいえ「SMARTの法則は時代遅れ」といわれる理由は解決しておきたいですよね。

目標設定について調べるうちに「FASTの法則」が関係していることがわかりました。

FASTの法則は、SMARTの法則と同じく目標設定を手助けしてくれるフレームワークです。SMARTの法則よりも後に考案されているため、SMARTの法則は時代遅れといわれていました。

SMARTの法則とは

SMARTの法則は、コンサルタントの「ジョージ・T・ドラン氏」によって、1981年に提唱された法則です。

- 「S」Specific(具体的)

- 「M」Measurable(測定可能)

- 「A」Achievable(達成可能)

- 「R」Relevant(関連性のある)

- 「T」Time-bound(期限のある)

それぞれの単語の頭文字をとって「SMARTの法則」となります。

Wikipediaによると、次のように解説されています。

主にビジネスの現場で用いられている法則です。プロジェクトマネジメントや従業員の業績管理・能力開発など、具体的な目標設定の基準を示す目的で使用されています。

(参考 : Wikipedia)

FASTの法則とは

FASTの法則は、マネジメントの専門家「Donald Sull氏」「Charles Sull氏」によって、2018年に提唱された法則です。

- 「F」Frequent(ゴールは頻繁に議論される)

- 「A」Ambitious(不可能ではない範囲で野心的)

- 「S」Specific(具体的、指標とマイルストーンで計測)

- 「T」Transparent(透明性)

SMARTの法則とおなじく、それぞれの単語の頭文字をとり「FASTの法則」となります。

FASTの法則は野心的な目標設定を基準にしているフレームワークです。夢のように壮大な目標設定をすることが特徴で、自分の可能性を限界まで引き上げてくれます。

「SMARTの法則」と「FASTの法則」の使い分け

確かにふたつの法則は似ています。しかし微妙にニュアンスが違っています。

SMARTの法則は短期的な目標設定に使う

SMARTの法則は、目的・達成期限・達成基準・数字などを盛り込み目標を具体的にしていくメソッドです。

- 短期的な目標を設定する

- 計画的な目標をつくる

- 目標の達成率・進捗を管理したい

FASTの法則は長期的な目標設定に使う

FASTの法則は、未来のビジョンを描いたり、野心的に考えたりする時に使用するメソッドです。

- 長期的な目標を設定する

- 壮大な目標を設定して能力を引き上げる

つまり目的・目標の種類によって、法則を使い分けることが大切なのです。

僕の芸人活動が失敗に終わった理由は、目標がボンヤリしていたから

ここで少し、僕の過去についてお話しさせてください。

僕は20代からの10年間、東京で芸人活動をしていました。吉本興業の所属芸人として漫才コンビを組み舞台でネタをしていました。

当時の目標は次の通りです。

- テレビで活躍する芸人になること

- 芸人だけで食べて行くこと

まったく結果が出ず、結局30歳で芸人はあきらめることになります。

なぜ芸人活動は失敗したのか。当時の自分には何が足りなかったのでしょうか。

芸人としての目標が具体的ではなかった

失敗した原因をひとことで言えば「目標が具体的でなかった」からだと思います。

「ダウンタウンみたいになりたいなぁ」「テレビでレギュラー番組もちたいなぁ」

子供が夢を語るレベルで、だいたいこんなことをボンヤリ考えていました。

ゴール地点がまったく見えてなかったのでしょうね。

努力はしていたものの、どこに向かって走っているかわからない状態。そう、冒頭のマラソンの例えは僕自身の体験談です。 そして「年齢という期限」のほうが、先にゴールしてしまいました。

目標から逆算して行動を考える

目標を具体的にして「テレビで売れるためにはどんな努力が必要なのか」を考え、行動に落とし込んで実行していくことが必要でした。

- 経験を積むために月に〇本は舞台で漫才をする

- 毎月1本新ネタをつくる

- 人脈を増やすために先輩の誘いは断らない

芸人の世界は、才能が与えられた人間でさえ努力を惜しまない世界です。ならば僕なんかはもっと頭を使って芸人人生を送る必要がありました。

小さな失敗を積み重ねて成功へ近づく。分析や修正を繰り返して時間を大切にしていれば結果は変わっていたかもしれません。

【具体例】SMARTの法則で目標を言語化する

さて、SMARTの法則の具体的な使い方について考えていきましょう。

SMARTの法則は、5つの単語の頭文字が由来でした。

- 「S」Specific(具体的)

- 「M」Measurable(測定可能)

- 「A」Achievable(達成可能)

- 「R」Relevant(関連性のある)

- 「T」Time-bound(期限のある)

SMARTの法則は、主にビジネスの場面や組織や社員の目標設定に使われる法則です。

今回はわかりやすく、プライベートの目標設定「ダイエット」をテーマに掘り下げていきます。

抽象的なダイエット目標を、徐々に具体的な目標に変えていく手順をみてみましょう。

「S」Specific(具体性)目標を具体的にする

夏までに痩せる

ダイエットの目標といえば大抵こんな感じですよね。ぱっと見、しっかりとした目標に思えますが、この目標では抽象的でボンヤリとしすぎています。

なにが具体的になっていないかというと、

- 夏までとは何月何日なのか?

- 何キロ体重を落とせば痩せたといえるのか?

- 目指すべき体型はどんな人物像か?

では、具体的な要素を加えてみますね。

3か月後には5キロ痩せて、タレント「〇〇さん」のような体型になる

どうでしょう?

期限や数値を加えると目標は具体的になります。言語化した目標が頭の中で映像化できるぐらい具体的にしましょう。

ダイエットに失敗している人のほとんどは、目標がボンヤリとしているのです。

「M」Measurable(測定可能)数値目標を設定する

次の目標は、あるサッカー選手の目標です。

どなたかわかりますか?

Wカップで有名になって、ぼくは外国から呼ばれてヨーロッパのセリエAに入団します。そしてレギュラーになって10番で活躍します。一年間の給料は40億円はほしいです。

(※一部を抜粋)

あまりに有名でしたか?

これは元日本代表サッカー選手「本田圭佑」さんが、小学校の卒業文集に書いた将来の夢です。文書中に「10番」「一年間」「40億」と具体的な数字が入っていますよね。

本田さんは実際に、ヨーロッパのサッカーリーグ・セリエA・ACミランで、背番号10番をつけて活躍しました。

プロ野球選手「大谷翔平」さんの、マンダラチャートも有名な話です。

大谷選手が岩手県・花巻東高校1年生の時に書いたマンダラチャートには、目標を達成するための具体的な行動が事細かく設定されています。

中央に配置された大目標を囲むように、中目標・小目標が具体的に配置されています。

つまり彼らにとっては壮大な夢ではなく、具体的な目標だったのです。

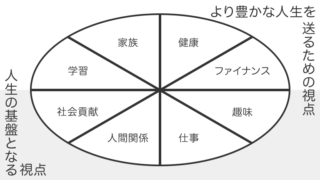

マンダラチャートを作るときに、マインドマップやバランスホイールを使うと思考が整理しやすくなりますよ。

目標に具体的な数字を入れることで評価基準が生まれます。進捗率や達成率の測定・改善・修正・分析がしやすくなるわけです。

3か月後には5キロ痩せて、タレント「〇〇さん」のような体型になる

先ほどの目標にも数値が入れてあります。月単位などで数値を見直しながら進めていくことが大切です。

「A」Achievable(達成可能)現実的な目標設定にする

ひと月で体重を10キロ落とす

この目標は現実的な目標でしょうか。

断食をしてハードな運動を毎日続けたら、もしかしたら達成できるかもしれません。しかしその代償として健康に影響があるでしょう。

無謀な目標は「本当に達成できるのだろうか?」と不安になり、焦燥感を駆り立てます。逆にモチベーションを下げてしまう原因になってしまいます。

なぜ無理な目標を設定してしまうのか

誰しも新しく目標を設定する時は、希望に満ち溢れワクワクしているモチベーションが高い状態なのです。

テンションが高い状態だから無理な目標設定をしてしまう。冷静な思考や判断ができていないのです。

目標を決めたら少し期間を空けるなどして、見直し・信頼できる人に聞いてもらうなど、客観的な視点を持つようにしましょう。

「R」Realistic(関連性のある)目的との関連性を確認する

「わたしは、何のために痩せようとしているのか」

目標を達成するためには、目的を意識することがとても大切です。目的を達成するために目標が存在しています。目標は目的の下に位置しているチェックポイントなのです。

痩せて得られるものは何か。

痩せてどんな感情を得ることができるのか。

目的を見失わないようにしましょう。

目標に「なぜ?」を問いかけて目的を明確にする

目標に対して「なぜ達成したいのか?」を5回「なぜ」を問います。すると本質的な動機、つまり目的が見えてきます。

この「5回のなぜ?」は、トヨタ自動車で行われている「カイゼン方式」です。

トヨタ自動車では、問題・トラブルが起こった時、本質的な原因を徹底的に洗い出すために「5回のなぜ?」を問い続ける社内文化があります。

「痩せたい」という目標に対し、カイゼン方式で「5回のなぜ」を問いかけてみる。

- 自分の見た目をよくしたい

- 今よりファッションを楽しみたい

- 仕事のパフォーマンスを上げたい

- 健康になりたい

- 自分に自信を持ちたい

痩せることで得られる成果は、仕事のパフォーマンスが向上し、健康な体を取り戻せることです。これらは目標から導き出した目的です。

目的がない目標達成は、目標を達成したとしても疲労感や虚しさが残ってしまいます。

誰のために達成したい目的・目標なのか

他人から「〇〇した方がいいよ!」と言われて始めたことは長続きしません。

それは他人に決められた目標であって、あなたの目標ではないからです。

他人の意思や周りの環境によって決められた目標は、言い訳を生み出してしまいます。

- 「〇〇さんに言われたから」

- 「本音を言うと、私が本当に望んでいることじゃなかった」

- 「あの人を喜ばせたいために、頑張っている訳じゃない」

さらに「あの人と比べて、私は」などのネガティブな感情や嫉妬を生み出してしまいます。他人と自分を比較しても意味はありません。

目標の達成は自分のためです。目標は絶対に自分で決めましょう。

「T」Time-related(期限のある)

結局、夏休みの宿題は次の始業式までに片付けないといけない。

期限があるから物事は終わりを迎えられるわけです。焦らず計画的に物事を進めるために期限を設けましょう。

期限を先延ばしにしてモチベーションの低いままダラダラと続けても成果は期待できません。

結果から逆算してプロセスを考えるクセをつける

- いつまでに

- 何を達成したいのか

成果や期限が決まると自然に必要なプロセスを考えるようになります。

この結果からプロセスを考える逆算思考は「バックキャスト思考」「未来思考」いわれます。企業コンサルティングでも使われている手法です。

- 毎日30分運動をする

- お菓子を食べない

- 外食は控え野菜中心の食事にする

- 毎朝、体重計で体重を測る

これらの小さなプロセスの積み重ねが、成果につながっていくのです。

SMARTの法則で立てた目標を達成するための工夫

目標達成するには継続的な努力や習慣化は欠かせません。

僕が実際に行っている方法をいくつかご紹介します。

習慣化の仕組みを理解する

目標に向かって行動を習慣化するには「目標達成した自分」と「現在の自分」との差を知る必要があります。

潜在意識にゴール地点をイメージさせることが、習慣化の後押しになるのです。

アファメーションをする

目標を達成するために、アファメーションは有効な手段です。

アファメーションとは、理想を現実化するために行うポジティブな宣言のことです。人間の潜在意識や思い込みの力を利用するために知っておいた方がいいでしょう。

目標を客観的な視点に置いてモチベーションを管理する

目で見る・耳で聞く・他人に話すなど、思考を自分の頭の中から取り出します。

目標を自分の外側に置くことで主観から切り離されて、客観的な判断ができるようになります。

目標設定・計画は見直と修正をくり返す

目標に向かって努力している最中でも、行動に違和感を感じたらその都度目標の調整や修正をしましょう。

目標に近づくにつれて視野や視点が広がってきます。当然、見える世界も変わってきます。

- 自分に対し甘い目標に下方修正する

- 根本から目標を変えてしまう

これらは間違った修正ですが、中間目標の再設定や期限の見直しなどは積極的にやっていいと思います。

目標が決まると毎日が充実する

僕は芸人を辞めてから2年間くらい、生きる目的を失っていました。

何をしていいかわからず、何が自分に向いているかもわからず、死んだように生きていました。

完全にゴールを見失っていたのです。

どんな仕事でもいいと思い「正社員になる」という目標を立てて再スタートを切りました。

心底達成したい目標ではありませんでした。

それでも目標が決まったことで行動する理由ができました。ハローワークに行って、ビジネス関連のセミナーを受け、自己啓発本などを読み漁りました。

そして少しずつ、日々は充実していきました。

目標ができて目的を見つめるようにもなりました。

目標は具体的でないと現実化しにくいものです。でも一番大切なことは、まず目標を掲げることではないでしょうか。

SMARTの法則は、あなたの目標を手助けしてくれます。後悔のない人生を送るには、目標が大事です。

人は目標がないと、自分と他人を比較してしまう。

人は目標があると、過去の自分を越えようと努力する。

今の目標は、文章をいろんな人に読んでもらい、少しでも誰かの心に届く作品を残すことです。

目標に向かって、ぼくは今日を精一杯頑張ります。